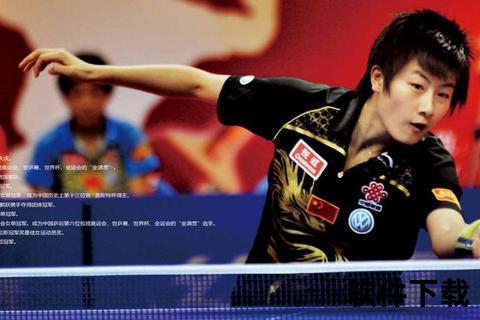

从北京队的青涩少女到乒坛传奇,丁宁的每一步都刻着“归属”二字。她的职业生涯与北京队紧密交织,成为解读顶级运动员与地方团队共生关系的鲜活样本。

一、萌芽:北京队的土壤如何塑造丁宁

关键词:青训体系、职业启蒙、技术奠基

1999年,9岁的丁宁进入北京队二线队伍,这座城市的乒乓基因开始融入她的血液。

数据佐证:2003年,13岁的丁宁在北京队内部循环赛中胜率突破70%,首次进入国家队教练视野。

二、共生:荣誉背后的团队博弈

关键词:资源倾斜、利益平衡、身份认同

2009年全运会,丁宁为北京队夺得女单金牌,这场胜利揭开个人与团队深度绑定的序幕。

表1:北京队为丁宁定制的重大赛事备战周期(示例)

| 赛事 | 地方队调整期 | 国家队衔接策略 |

|--|--|-|

| 2012年奥运会 | 提前6个月减负 | 强化体能特训 |

| 2016年奥运会 | 引入心理干预 | 模拟实战压力测试 |

三、裂变:从运动员到建设者的角色延伸

关键词:退役转型、品牌共建、生态赋能

2021年退役后,丁宁以新身份回归北京队,展现更深层的归属逻辑。

案例:2023年北京队与某智能装备品牌签约,合同明确将部分收益定向投入基层教练培训,丁宁担任项目监督人。

四、争议与启示:名将归属的行业反思

关键词:体制张力、人才流动、长期主义

丁宁模式的成功,反衬出中国体育“地方队-国家队”二元结构的深层矛盾。

互动模块

结尾

丁宁与北京队的故事,早已超越简单的“培养-回报”逻辑,成为透视中国体育人才培养机制的棱镜。当更多地方队学会用“系统性共生”替代“功利性索取”,或许下一个“丁宁式传奇”已在路上。