在中华文明的漫长历史中,疾病不仅是生理现象的记录,更是文化观念的载体。古汉语中的“恙”“疴”“疾”“病”等词汇,以精妙的语言层次揭示了先民对疾病的认知与哲学思考,其隐喻思维至今仍在文学、医学乃至社会文化中焕发活力。

一、疾病隐喻的历史渊源:文学、医学与哲学的融合

1. 古代文学中的疾病叙事

中国古代小说与诗词常以疾病为媒介,隐喻社会矛盾与人性困境。例如《红楼梦》中林黛玉的“弱症”象征封建礼教对女性生命力的压抑,而晚清小说《老残游记》则以“痼疾”暗喻国家的积弊。这类隐喻通过三个视角展开:

这种叙事手法使疾病超越医学范畴,成为社会批判的工具。

2. 中医理论的语言体系

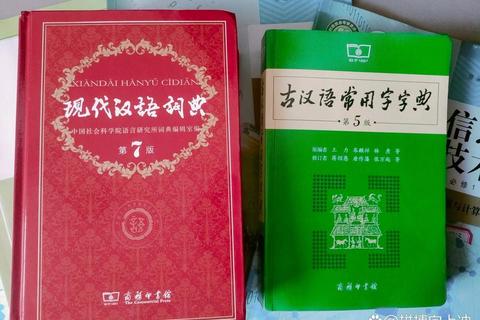

古汉语中疾病词汇的区分体现了中医的系统思维(表1):

| 词汇 | 本义 | 隐喻延伸 |

|||-|

| 恙 | 轻微不适 | 人际关怀(如“别来无恙”) |

| 疴 | 初显病征 | 隐患萌芽(如“沉疴难起”) |

| 疾 | 急症 | 快速蔓延的社会问题 |

| 病 | 重症 | 积重难返的系统性危机 |

这种分类不仅指导诊疗,更渗透到治国理念中,如《韩非子》以“医国”比喻政治改革。

3. 哲学思想的投射

道家“天人合一”观将身体疾病与自然规律关联,《庄子》言“大块载我以形,劳我以生”,暗示过度消耗导致病痛;儒家则强调“修身如治病”,将道德缺陷类比为“心疾”。

二、疾病隐喻的现代转型:从传统到创新的跨界应用

1. 文学创作中的隐喻重构

现代作家继承并革新了这一传统:

建议创作者:

2. 医学领域的语言桥梁

中医术语的翻译正通过“隐喻适配”走向国际:

3. 大众传播的文化符号

疾病隐喻在广告、影视中的创新应用案例:

需注意避免过度渲染恐惧,如抗疫宣传中慎用“战争隐喻”,可改用“免疫共同体”等建设性表达。

三、实践建议:激活疾病隐喻的当代价值

1. 教育领域的应用策略

2. 文化产品的开发方向

3. 跨文化交流的注意事项

隐喻之镜照见文明脉络

从《黄帝内经》的“阴阳失衡”到现代社会的“亚健康”概念,疾病隐喻始终是观察文明的棱镜。在科技主导的今天,重审这些语言遗产,不仅能唤醒文化记忆,更能为应对现实问题提供创造性视角——毕竟,治愈之道,往往藏在对“疾病”的深刻理解之中。